TOEIC1か月で800点以上の高得点を狙う勉強法とは?最短最速でスコアアップする秘訣

公開日:2024/2/25

TOEIC試験まであと1ヶ月だけれどスコアを伸ばしたい、しかしどのように勉強をすればいいのかよくわからないという人はいませんか?以前TOEICを受けた人である程度の基礎力がある人であれば、1ヶ月という短い期間でも800点以上を狙うことは十分に可能です。スコアを効率よく上げるには目標までの最短ルートを見定めて学習することが肝心。短期間でTOEICのスコアを上げるためのポイントを解説していきます。

TOEIC1ヶ月前でもスコアはアップするのか?

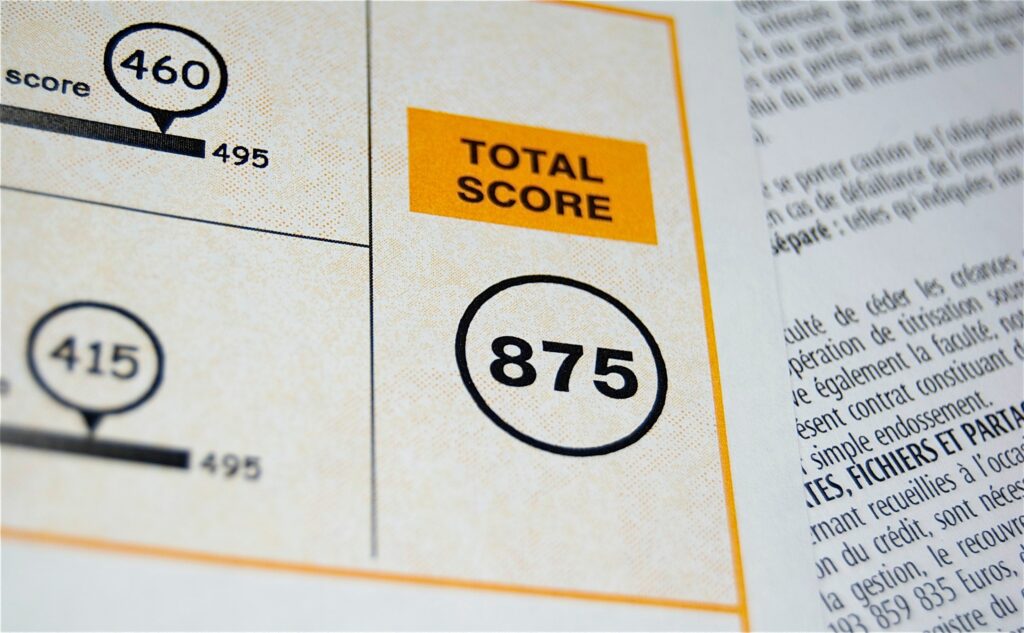

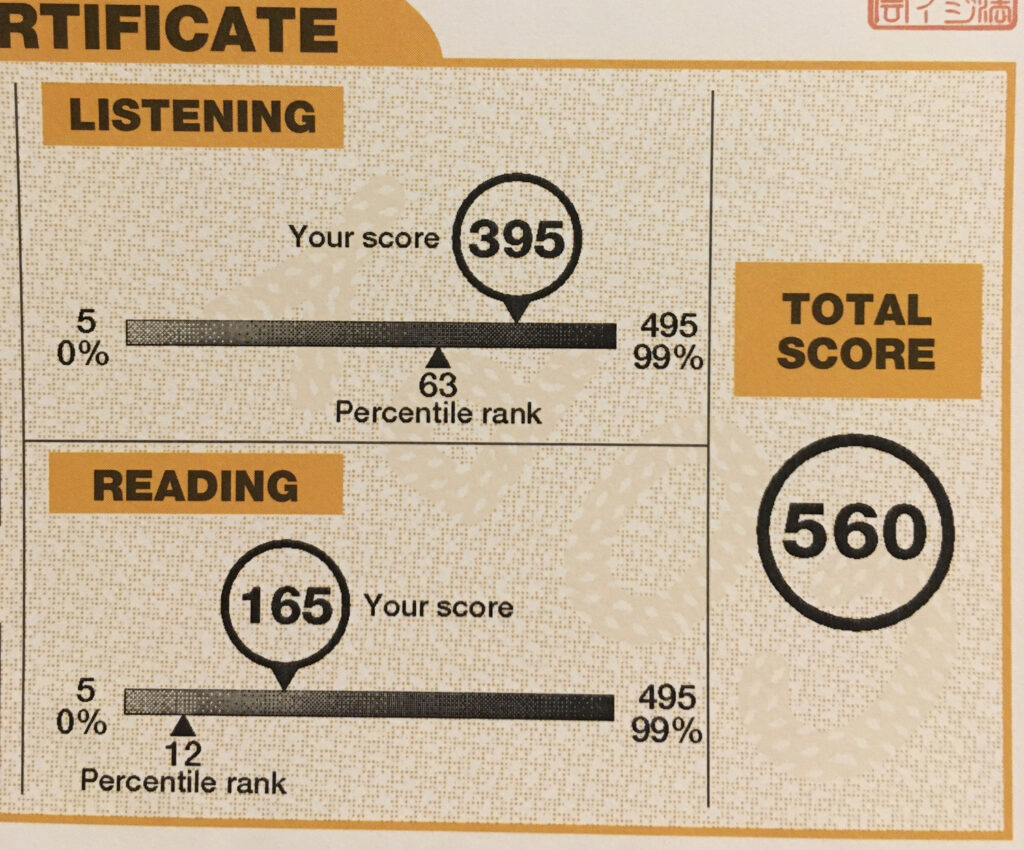

1ヶ月の準備期間でも、適切な練習をすればTOEICのスコアは上がります。TOEICは出題傾向が決まっていて、解答のテクニックやコツを身につけて自分の苦手範囲に集中して取り組めば得点を伸ばしやすいからです。現に、筆者も苦手分野だったパート4を重点的に演習し、約2ヶ月で560点から875点へとスコアアップを実現できました。1ヶ月でも100点前後のアップは十分に見込めるでしょう。

直近3ヶ月以内にTOEICを受験した人はその時のスコアレポートを確認してみましょう。半年以上受験していない人や、一度も受けたことのない人は、まずは模試問題を解いて自身の実力や苦手なパートをまず知ることが大切です。苦手分野を集中的に改善することで、確実なスコアアップが望めるでしょう。

TOEIC1ヶ月でできる限りスコアを上げるためのステップ

可能な限り成績を伸ばすために、以下では1ヶ月の大まかな学習の流れを紹介します。

最小限の参考書をそろえる

1ヶ月の独学でスコアアップを目指す場合、参考書は必ず用意しましょう。TOEICは日本で人気のある試験のため、指導のプロが優れた参考書を多数出版しています。準備期間があれば、いろいろな参考書を手に取って試行錯誤する余裕がありますが、最短でハイスコアを狙うなら最小限の参考書に絞ってそれらを徹底的に学習するのが効果的です。おすすめの参考書は後ほど詳しくご紹介しますね。

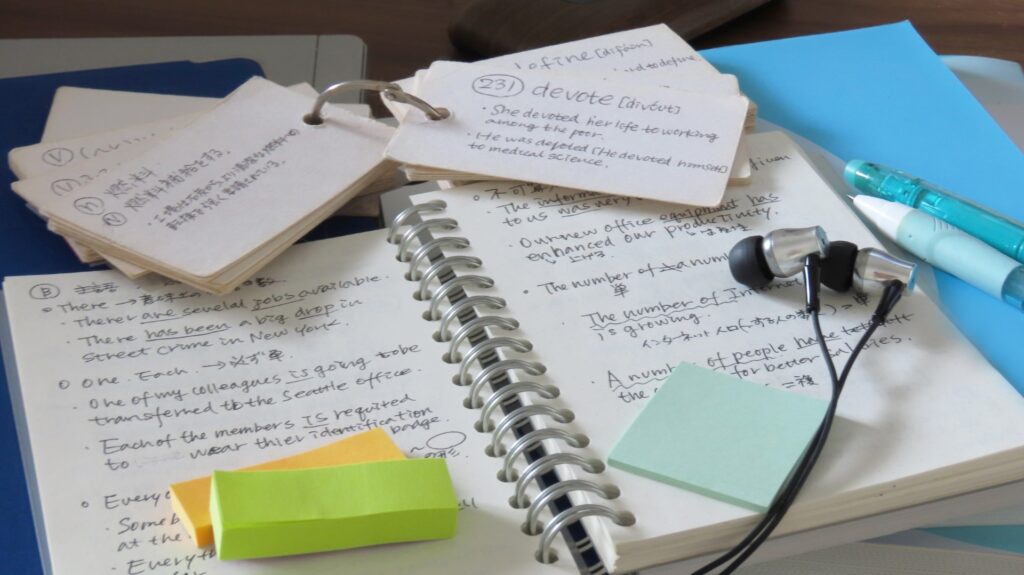

単語は必ず毎日勉強する

語彙の増強はTOEICのすべてのパートでスコアアップにつながります。例えばパート5と6では、単語の知識があれば数十秒で解けるような問題が多く出題されており、パート7の長文読解では、知らない単語が少ないほどスムーズに内容を把握できます。このように単語の習得は大切なので、毎日触れることが重要です。

1ヶ月で効率よく単語を習得するにはまず、一度出会ってわからなかった単語は徹底して覚えることを意識しましょう。また、TOEICで覚えるべき単語の数や種類は目標点数に応じて変わります。単語帳によっては、目標スコアに応じて優先的に覚えるべき単語をわかりやすく示しているものもあるので、それを活用して必要な単語だけをまず覚えるというのも短期間でスコアアップするコツです。

TOEIC各パートの問題形式と解答のコツを知る

TOEICはそれぞれのパートで問題形式が決まっていて、いろんな参考書で解答のコツやテクニックの紹介がされています。例えば「リスニング問題では設問の先読みをする」など、テクニックを知っていると、正しい解答をより導きやすくなるでしょう。各パート別の問題形式と解答のコツは後ほど解説するので参考にしてみてください。

苦手なパートを把握してパート別に演習する

模試問題で間違えた問題や自信がなかった問題が多いパートが、あなたの苦手なパートと言えます。苦手パートの対策は、パート別問題集を使って演習をしましょう。

全体的に間違いが多いという人は比較的点数が取りやすいリスニング問題のパート1、2とリーディング問題のパート5、6を優先して演習するのがおすすめです。これらは基礎的な問題が多いので、800点以上を狙うならぜひ満点を狙いたいパートです。さらに問題中のわからない単語や文法があれば、合わせて確認をすることで英語力の底上げにつながるので意識して学習をしましょう。

模試をして本番慣れの訓練をする

苦手分野を重点的に復習した後は、また模試を解いて本番になれる練習をしましょう。TOEICは慣れている人でも時間との戦いとなるテストです。リーディングパートでは問題番号の通りに解かなくてもいいので、点が取れる部分を優先的に取り組むなど解き順を自分なりに決めてから、模試を解くのをおすすめします。また、本番と同じ制限時間で行うことで、自身の集中力の限界や配分の仕方も把握できますよ。

模試は本番までに2~3セットをそれぞれ数回解いておくとよいでしょう。本番1~2週間前になったら、新しい問題を解くよりも、一度解いて間違えたものをしっかり復習して、同じような問題でまた間違わないよう苦手を確実につぶすことを意識してみてください。

TOEIC各パートの問題形式と解き方のコツ

ここでは、各パートの問題形式とすぐに試せる解答テクニックを紹介します。

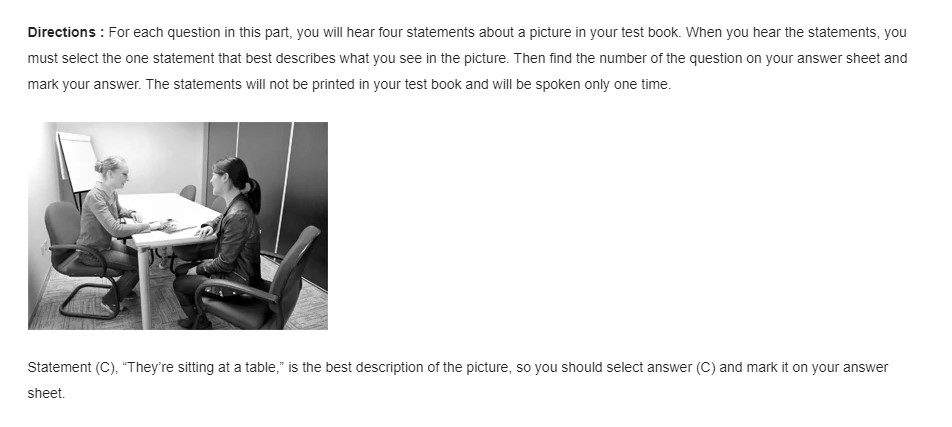

リスニング|パート1は写真描写問題

パート1では問題用紙の画像に適した内容を、読み上げられた選択肢の中から選びます。

全部で6問と数が少なく選択肢も1文と短いため、ここは確実に得点できるよう集中して聞き取りましょう。

パート1で画像を見る時は、人物だけに着目せず写真全体を俯瞰することも大切です。例えば中央の人物ではなく、端に置かれた花瓶の描写が正解になる場合も少なくありません。パッと見て「人が座っている」「左側に花瓶がある」など状況を瞬時に確認できれば、正答率がグッと上がります。

(TOEIC サンプル問題 Part1 より引用)

また、「動作を表す動詞」が含まれる選択肢は不正解の可能性が高いです。なぜならパート1は写真の現状を描写するため、finish(終える)やput on(身につける)といった変化を示す言葉は適さないからです。模試や演習の答え合わせをする際に、誤答の中から動作系の単語をピックアップして覚えておくと、次回以降の間違いを減らせるでしょう。

リスニング|パート2は応答問題

Part2は、聞かれたことに対して適切な返答を選ぶ問題です。会話形式の穴埋めというイメージですね。

パート1のような写真もありませんし、会話文・問題文・選択肢のいずれも印刷されていません。

(TOEIC サンプル問題 Part2 より引用)

問題用紙には「答えをマークせよ」とだけ記載されています。

しっかり聞き逃さず、速記でメモをすると有効です。

リスニング|パート3は会話問題

パート3は2人以上の会話を聞いて、それぞれ3つの設問に答えます。会話文は13セット、総問題数は39問です。後半は図に関連した問題も登場します。会話のシチュエーションは店員と客・仕事の同僚・コールセンターの問い合わせなど、日常会話やビジネスシーンが中心です。

パート3では設問をあらかじめ先読みすることが肝心です。できれば読み上げが始まる前に疑問詞はチェックしましょう。加えて、複数の選択肢に共通するキーワードを見抜ければ、それに着目しながら問題文を聞くことができるので正解できる確率が大きく上がります。

また、パート3ではWhat does the man ask the woman to do? (男性は女性に何をするよう頼みましたか?)といった、性別がキーとなる問題が頻出します。話し手の性別にも気を配りましょう。なお話し手が3人になる場合は必ず誰か1人は違う性別の人物が登場します。

リスニング|パート4は説明文問題

パート4は1人の話し手が、ラジオやニュース番組など日常的な内容の5行前後の英文を読み上げます。設問数は合計30問です。会話文と違って音の切れ目がない点や、冒頭を聞き逃すとその後の理解が難しい点などから、苦手とする人も多い分野です。

パート4も設問の先読みを心がけましょう。この時、あまり先まで読み進めると解く際に忘れてしまうことがあるので、先読みは確実に覚えていられる直近の3問程度にとどめると、もう一度読み直す手間が減りますよ。

また、後半は図や画像が提示される問題も出てきます。肝心の音声を聞き逃さないよう、先読みのついでにどんな図か軽く目を通すくらいがおすすめです。聞くうちに図の内容を理解することもあるのでまずは音声に専念しましょう。

リーディング|パート5は短文穴埋め問題

パート5は短文穴埋め問題で、全部で30問です。単語や文法の知識があれば解ける問題が多いですが、裏を返せば知識不足では余分な時間がかかりやすいパートと言えます。勉強した成果がスコアに直結するパートなので、苦手な人は重点的に演習しましょう。

解く時はまず問題文に最後まで目を通します。冒頭数語から答えが導ける問題もありますが、それだけで判断すると引っ掛け選択肢で間違える可能性があります。文末まで確認し、確信を持って回答しましょう。

リーディング|パート6は長文穴埋め問題

パート6は長文中の空欄を埋める問題です。4つの文章に対してそれぞれ4問の設問があり、全部で16問出題されます。学校のメールやイベントの告知文などがよくテーマとして選ばれます。また、パート5のような知識問題とパート7のような文脈問題のどちらも含みます。

パート6は知識問題と文脈問題で取り組み方が異なります。前者はパート5と同様、空欄のある文章のみを読んで答えることができます。解答のコツはパート5と同じです。後者は文章全てをを読む必要があります。知識問題をなるべく短時間で終わらせ、次に文脈問題に取り組むことをおすすめします。

また、単語や句ではなく、1文を空欄に入れる穴埋め問題が必ず出題されます。これは、空欄がある段落とその前後の文章をそれぞれ確認します。選択肢を絞ったらどちらがより適切か実際に空欄に当てはめて読んで確認しましょう。この種類の問題はパート6でも難しい問題なので、場合によっては別のパートを解き進めてから戻って解くという手もあります。

リーディング|パート7は長文読解問題

パート7は1~3つの文章を読み、設問に対する正しい選択肢を選びます。全部で54問とリーディング部分の半分以上を占めいて、内容はEメールから新聞記事、お店からのお知らせ、広告に加え、近年はチャット形式も増えています。

パート7では文章に対して2~5問が出題されますが、設問の内容の順番は本文中に答えが登場する順番と一致します。そこで、まず設問に一通り目を通してから文章を読み始めましょう。設問で出てきたキーワードを本文で見つけた場合、そこで一度目を止めて設問と見比べ解答しながら読み進めることで、読み返しの手間を最小限にできますよ。

また、最後の方になるほど1セットの課題文に対して問題数が増えます。テーマの理解にそれだけ時間がかかるため、先に最後の問題から解き始めるのも1つの手です。パート7は高得点者であってもすべてに取り組むことが難しいパートです。時間内にできる限り多くの問題にチャレンジできるよう、演習をくり返す中で自分なりのテクニックを探してみてください。

リスニングを鍛えるなら

※PR

最後に、英語リスニング力向上のためには、日常生活で英語に触れる機会を増やすことが重要です。

映画やドラマ、ポッドキャストを英語の字幕やオーディオブックとともに活用し、様々なアクセントや速度に慣れましょう。また、シャドーイングやディクテーションの練習を通じて、聞き取った英語を正確に理解し再現する能力を養います。

そこで役立つのが、LINE上でAIが問題を出してくれる、「続けられる!TOEIC対策!」。リーディングの問題はもちろん、リスニング問題も出題してくれるのでイヤホンさえあれば通勤通学の電車の中でもリスニングの練習ができちゃいます。

まずは下のQRコードから友達追加して試してみよう!

まとめ

1ヶ月という限られた時間でも、取り組み方次第でTOEICのスコアアップは達成できます。そのためには、自分の現在のレベルや苦手分野を正確に把握し、パート別の演習と、本番環境を想定した模試を繰り返すことが重要です。公式問題集や単語帳を上手に活用し、効率よく学習を進めましょう。

TOEICの対策を通して主にリーディングとリスニングの技能を伸ばせますが実戦で英語を使う場合はスピーキングやライティングの能力も問われます。これらは1人で学習を進めることが難しいので英会話レッスンでもトレーニングも合わせてしてみるのはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2024年3月5日TOEICの点数に関する基本情報

お知らせ2024年3月5日TOEICの点数に関する基本情報 お知らせ2024年2月26日『TOEIC学習中のメンタル管理法:ストレスを減らし、モチベーション維持する秘訣』

お知らせ2024年2月26日『TOEIC学習中のメンタル管理法:ストレスを減らし、モチベーション維持する秘訣』 お知らせ2024年2月25日TOEIC1か月で800点以上の高得点を狙う勉強法とは?最短最速でスコアアップする秘訣

お知らせ2024年2月25日TOEIC1か月で800点以上の高得点を狙う勉強法とは?最短最速でスコアアップする秘訣